…渋谷川・古川遡河記Ⅱ …渋谷川・古川遡河記Ⅱ |

さて、前章に引き続き古川橋から名前の変わった「渋谷川」を遡河します。そもそも「渋谷」という地名は平安末期にこの地を治めた渋谷氏の名からきているそうです。湾曲する渋谷川に守られた高台という、築城に恵まれたこの付近の地形を渋谷氏が選んだものと推察されます。

ちなみに川に並行する明治通りに入ってくる小路はすべて坂道となっており、右岸は白金台(海抜30m)、左岸は南麻布の台地にはさまれた川であるのが分かります。天現寺に近づくと首都高速の天井は外れて川は明るくなります。 明治通りの向かい側にホテルサンノーがある付近に「狸橋」という変わった名前の橋があります。北里大学の研究所病院に続く道にある小さな橋ですが、江戸のむかしにこの辺りに蕎麦屋があり、タヌキが化けて買いに来た、という言い伝えがあり、うそみたいな話ですが「狸そば」という地名になっていたそうです。 魚は相変わらず反応ゼロですが、この付近には水鳥(マガモ?)が結構たむろしております。エサは一体何を食べているのでしょう?  この橋から上流を覗くと、三面護岸一杯に川幅を維持してきた川も、中央に水路を残した大都市によく見られる排水溝風のつくりになってしまいます。 この橋から上流を覗くと、三面護岸一杯に川幅を維持してきた川も、中央に水路を残した大都市によく見られる排水溝風のつくりになってしまいます。おそらくこの辺りが感潮域の上限となるはずです。たとえ水がきれいになってもボラなどは、ここから上には遡河することが出来ません。ここが「渋谷川・古川」の魚止めということになりそうです。 とはいえ残念ながら、ここまでの河川内に魚の生体反応はありませんでした。寒波の強い1月ということを考えると、もしかしたら季節になれば魚やカニ類が遡河してくるのかもしれません。

さて、慶応幼稚舎の脇にある「天現寺橋」から渋谷区に入ります。ここでは「渋谷川・古川」最大の支流である「笄川(こうがいがわ)」が合流してまいります。「笄川」は青山墓地付近を水源として外苑西通りに並行するような形で南下しております。  この支流については、時をあらため他の支流とあわせて遡河調査してみようと思っておりますが、残念ながら全流程が暗渠となっており、天現寺橋下にある吐き出し口しか地上からは見ることが出来ません。 この支流については、時をあらため他の支流とあわせて遡河調査してみようと思っておりますが、残念ながら全流程が暗渠となっており、天現寺橋下にある吐き出し口しか地上からは見ることが出来ません。この合流部は中央水路型排水溝ではなく、護岸一杯に川巾は広がっておりますが、このところ雨が降っていないので、笄川から合流する水量もあまり多くはないようでした。「天現寺橋」付近は渋谷区の最低海抜地で9.4m。河川敷までは6m位ありますので、河床は3m程度でしょう。 歴史をみると、地形的にもここは氾濫地で、大正時代には「笄川」上流の開発にともない、しばしば氾濫し都市型水害を起こしたといいます。天現寺に隣接する佑浩寺には水難供養の塔が建っております。 橋のたもとに「清流復活事業」と称して看板が立っております。新宿区の落合下水処理場からのオゾン処理した「高度処理水」を、平成7年から旧玉川上水路を使って放水しており、水量を維持して河川敷の再生化に結びついているとのウンチクが書かれております。  昨年から始まった都の経費削減のための流水制限は、9月までは昼間に限って再開されましたが、その後の状況は不明です。この水量をみるかぎり、もしかしたら水温の関係で悪臭は出ないので冬季は制限しているのかも知れません

天現寺橋の上流は完全な都市型排水溝となってしまい、趣もなくなってしまいますが、すぐうえの都立広尾病院の入り口には「回生橋」があります。病院に通う人たちへの想いがにじみ出ている、いい名前の橋です。 天現寺橋の上流は完全な都市型排水溝となってしまい、趣もなくなってしまいますが、すぐうえの都立広尾病院の入り口には「回生橋」があります。病院に通う人たちへの想いがにじみ出ている、いい名前の橋です。右岸の恵比寿三丁目付近は海抜30m。反対側の「笄川」との間に半島状に突きだした東渋谷台地(広尾台地)も30mぐらいあります。これに対して恵比寿橋付近の川岸の海抜は13mしかありませんので、丘の狭間を流れる川という鳥瞰図が目に浮かびます。 やがて恵比寿駅を横目に見て、明治通り沿いに渋谷川を遡っていきますが、この都市型排水溝スタイルは続きます。川の水量は減ってしまいますが、流れは速く、傾斜はかなりあるものと思われます。そういえば平成ゴジラ最新作では、水没した渋谷駅界隈でトンボ怪獣が孵化するというシチュエーションが設定されておりましたが、前述のとおり渋谷駅前が水没するということは、渋谷川・明治通りを下って、より低い天現寺付近まで水没してしまい、そうなれば港区の平野部分もほとんど水面下という状況になってしまうはずなのです。特撮映画も良いけれど、もう少し地理の勉強もしてもらいたいものです。 やがてルアーフライで有名なショップ「サンスイ」の裏手を流れて、渋谷駅の手前「稲荷橋」をもって開渠部分の渋谷川の遡河の旅は終了いたしました。写真家の畠山直哉氏は写真集「UNDERGROUND」で、ここから先の渋谷川をフォトレポートしております。中身を見続けたい人は一度目を通して下さい。下水道とはいいながら湧水もあちらこちらと出ているようで、不思議な世界が広がるようです。

さて、本来ならばここで遡河の旅は終わるのですが、何となくそのまま川の痕跡をたどりながら、地上からではありますが、暗渠になってしまった渋谷川を遡ってみることにしました。宮下公園のまえに斜めにくねくねと表参道方向に入っていく道がありますが、これがどうやら渋谷川。車道と歩道の境が護岸の跡となっているので、何となく分かってしまいます。この道は「渋谷川緑道」と呼ばれているようです。

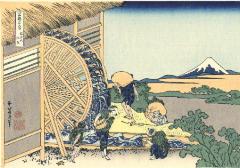

またここでは渋谷西部の方から支流の「宇田川」がJRガードをくぐって合流(暗渠)しております。渋谷は「谷」というように周辺から多くの流れが集まってきている場所です。 渋谷というのは地学的には面白い場所です。ご存じのように地球の歴史は氷河期と間氷期というのを交互に繰り返して、今日に至っているのですが、およそ5000年から6000年前の縄文時代前期の終わりには、温暖期ということで両極の氷が溶けて、現在の海抜20~25mほどのところまで海になりました。これは「縄文海進」と呼ばれておりますが、三田台・麻布台・白金台そして代々木台地だけが陸地になり、海は渋谷川や宇田川に沿って深い入江を形成していたと想像されます。このときに出来たのが代々木に多く見られる急坂で、海岸だった時分の海蝕崖の名残だといわれております。 駅に近い神宮橋からは千代田線の工事でナウマン象のほぼ完全な化石が出たそうです。また渋谷川周辺の低地に高層ビルが建ち並んでおりますが、その工事では貝殻などがざくざく出てくるそうですが、これもかっての入江ならではの痕跡でしょう。 渋谷の入江には、波で削られた崖の土や、上流からの砂が堆積して「渋谷粘土層」と呼ばれる独特の粘土帯が形成されました。これが今では滞水層となって、この上の関東ローム層との間から湧水がわき出すというわけです。かっての渋谷界隈では台地斜面のいたるところから泉がわきだしており、清流となって渋谷川や宇田川では、実に多くの魚釣りが楽しめたそうです。 土地の古老の話では、コイ、フナはもとより、ウナギ、イナ、ドジョウ、アユ、オイカワ、ナマズ、ギバチ、クチボソ、ハヤ、カワハゼ、メダカなどなど。なんとマスやヤマメまで捕れたそうです。しかし明治後半以来の急激な人口流入で、これらの魚たちは姿を消していったしまいました。 さて渋谷川本流を遡りましょう。ファッショナブルな店が左右に並びますが、渋谷川緑道は川のごとくくねくね曲がり、ときおり横から道路が交差する部分は山の瀬のように盛り上がっており、かっての橋の存在を連想させます。  護岸や灯籠の痕跡らしきものもまだ残っております。「穏田神社:おんでんじんじゃ」をこえ、しばらく行くと神宮前五丁目で表参道にあたります。 護岸や灯籠の痕跡らしきものもまだ残っております。「穏田神社:おんでんじんじゃ」をこえ、しばらく行くと神宮前五丁目で表参道にあたります。「参道橋」の橋桁の残りだけがあって、神宮前公園派出所の前には葛飾北斎「富岳三十六景」の「穏田の水車」図が載せておりました。 このあたりの渋谷川は、その昔は「穏田川」と呼ばれていたそうで、豊富な水を使って米つきや製粉などが盛んであったそうです。 表参道を横切り、さらに遡りますと、支流の「南の池川」が合流する地点になります。この川も暗渠化してしまいましたが、明治神宮内苑にある「南の池」から原宿駅をくぐって竹下通りに並行して流れたあと、渋谷川に密かに合流をしております。水源は加藤清正が掘ったと云われている「清正井」で、これはいまなお湧水しております。  合流地点の地上からの痕跡はほとんど掴めませんでしたが、石垣と路地の形状、そして下水口の上蓋などから見ると、おそらくはここでしょう。 合流地点の地上からの痕跡はほとんど掴めませんでしたが、石垣と路地の形状、そして下水口の上蓋などから見ると、おそらくはここでしょう。このように道路の下にもいろいろな自然界の営みがうごいていることは、実に興味深いことです。

やがて外苑西通りに斜めに合流。外苑西通りはここから南はこんもり高くなっており、この丘にあたった流れが右に折れていく様が想像できて、ちょっと嬉しかったです。ここから上流の痕跡は、通りに沿って長く伸びる公園です。国立競技場を横目に見て信濃町脇のJRガードをくぐりながら川は創価学会の立派なビルを巻きながら新宿御苑の「下の池」にようやくたどり着くというわけです。  この「下の池」東端には流れ出し口があり、明治38年に日本で最初の「擬木の橋」として作られた橋が架かっております。

「擬木:ぎぼく」とは木の幹に似せて、石やコンクリートで造られた橋のことです。フランス製で現地から職人三名がきて組み立てたという話です。 「擬木:ぎぼく」とは木の幹に似せて、石やコンクリートで造られた橋のことです。フランス製で現地から職人三名がきて組み立てたという話です。しばらく雨が降ってなかったせいか観察時には流れはありませんでしたが、ここがあの渋谷川・古川の始まりだと思いますと、ちょっと感慨深いものがあります。やっぱり河口からはるばる遡河してきて良かったような気がいたします。 実は新宿御苑沿いには玉川上水の余水が北から流れ込んでおり、いまではこれも暗渠化してしまい地上には痕跡しか見えません。  実際は新宿御苑の池からよりも水量が多いので、その昔は最奥部の渋谷川は「余水川」とも呼ばれていたそうです。 実際は新宿御苑の池からよりも水量が多いので、その昔は最奥部の渋谷川は「余水川」とも呼ばれていたそうです。暗渠部分は目安ですが3キロぐらいありますので、実際の「渋谷川」は開渠部分の2.9キロを加えて、下流の「古川」の流程をこえるということが、棒のようになった足で分かりました。 この付近の海抜は30m位で、いままで辿ってきた中下流の両岸の台地の高さとほとんど変わりませんので「谷頭」であることが分かります。河口から約10キロ余りという流程からみると、かっての溺れ谷の奥行きの深さがあらためて分かるわけです。 ともあれ芝浦から千駄ヶ谷までの長い遡河の旅を終えて感じることは、風水ではありませんが、地には「勢い」というものがあり、丘ができ谷を作り、そこに水が流れていき川ができ、そしてその周りにヒトも含めた生き物が集まってくるという、しごく当たり前のできごと。自分の足で歩いてみて、大都会の中の台地の声を、かすかではありますが聴いたような気がして、とてもいい気持ちになりました。(完) 1836慶応年間の古川(三の橋付近)  |